瀬戸内

ミシン協奏曲

足袋を縫う女性達の

成長ストーリーに出会う旅

四国フクスケ株式会社

THE STORIES #004

四国フクスケ株式会社

THE STORIES #004

想像以上に奥深い

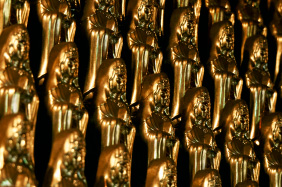

足袋づくり技術

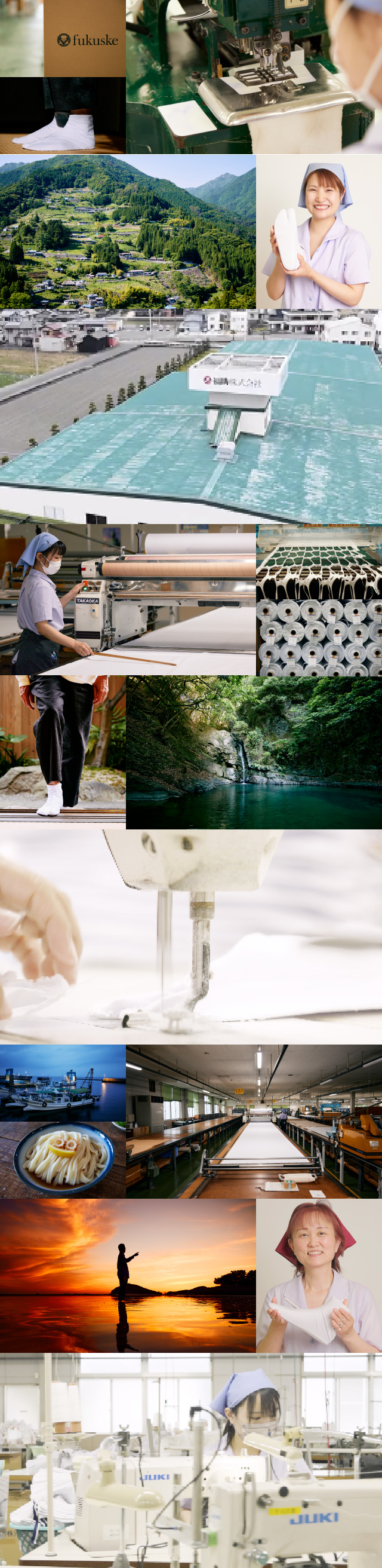

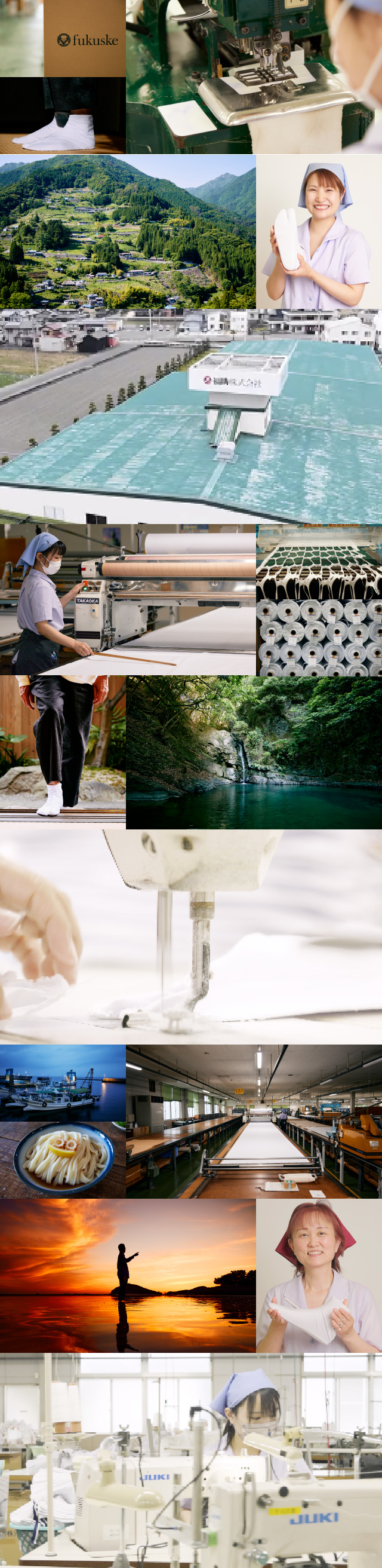

1882年に足袋装束店として創業した福助。当時は手縫いが当たり前だった足袋の機械縫い技術を開発し、以来140年間、進化と継承を続けてきました。足袋を縫い合わせる一針一針に、他には真似のできない高度な技術と歴史が詰まっています。

見た目以上に複雑!

縫うか、縫わないか。複雑な縫製が必要な部分には、独自の特殊ミシンを使用。

生地も縫いも品質第一!

少しでもミスや不備があれば、容赦なくやり直し。妥協のなさが品質の基本です。

この丸みが職人技!

指先を心地よく包むつま先のカーブは、足袋づくりの中でも最も高度な技術の一つ。

縫製前の準備が肝心

色合わせ

仕入れた生地の状態や色味を、一反一反厳しく確認します。

生地引き

裁断しやすいよう、生地をまっすぐのばしながら重ねていきます。

裁断

生地に余りが出ない絶妙な配置で型を当て、一気に裁断。

“パーツが揃ったら、いざ縫製へ!”

数々の工程を経て

一足の足袋が縫い上がる

- 01通し

- 02裏ごて

- 03ハギ次

- 04股絡い

- 05押え

- 06馳付

- 07馳押え

- 08地縫

- 09立甲

- 10側返し

- 11吹き止

- 12丸止

- 13先付

- 14廻り

- 15絡い

- 16仕上げ

- 17アイロン

通し

足袋のパーツは、親指側の「内甲」と、残り4本側の「外甲」(それぞれ表裏あり)、そして底部分の全部で5つに分けられます。各パーツを裁断したのち、縫製工程で最初に行われるのは「コハゼ(甲馳:足袋の留め具)」を掛ける糸を通す作業。使用するのは福助独自の専用機械で、ペダルを踏むと針が一気に生地を貫通し、糸が通る仕組みです。針が抜けると糸が自動でカットされ、2本の糸を通すのにかかる時間はわずか2、3秒!

裏ごて

コハゼをつける部分に折り目をつける工程。機械にセットし、一瞬で2枚同時に折り目をつけることができます。

ハギ次

使用する生地が分厚い場合、生地の重なる部分が厚くなってしまい、履き心地に影響することがあります。その場合、一部分に薄い生地をつけ、全体的な厚みが出過ぎないようにします。

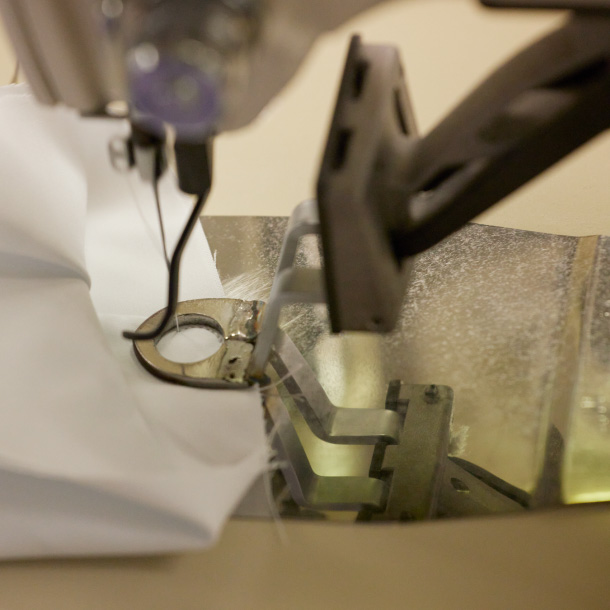

股絡い

パターンミシンを使って、親指と人差し指の間(股と呼ばれる部分)をしっかり補強します。

押え

1で通したコハゼ掛け糸が抜けないよう、押さえ縫いをします。糸の真上をすべて縫ってしまうとコハゼを引っ掛けられなくなるので、糸が表に出ている部分を数ミリ避けて縫うのがポイントです。注目は、ミシンの押さえ部分についている小さな“羽”。この羽で糸を上手く押しのけ、適切な部分だけ縫っていきます。とはいえ、何よりすごいのはそれを操る職人技! 高速で走るミシンを、微妙な力加減でコントロールします。

馳付

コハゼにはいくつか種類があり、足袋の品種によって使われるコハゼも並び順も異なります。サイズや生地の種類が書かれている場合もあり、実は品質表示タグのような役割も。そんなコハゼを瞬時に識別し、品種やサイズ、足袋の左右の向きにあわせて正しく並べていくのが馳付工程。一つでも順番を間違えれば当然やり直し。ただ並べるだけとはワケが違う、瞬時の判断が求められます。

馳押え

ストレッチなどの伸びやすい素材だと、通常通りにコハゼを取り付けてもしっかり固定されず、ぱらぱらと立ち上がってしまいます。それを抑えるために、上から再度、押さえ縫いをします。

地縫

地縫とは、足袋の表生地と裏生地を縫い合わせる工程。甲部分四ツ指側は裏返しのまま縫い合わせ、甲部分親指側は裏返しで縫い合わせたあと表に返します(地返し)。四ツ指側の生地の中に親指側の生地をセットしたら、次の工程へ。

立甲

8でセットした表裏4枚の生地を、甲の部分で一気に縫い合わせます。履いた時に正面に見える部分なので、縫い目の美しさが肝心。さらに履くときに一番力がかかる部分でもあるので、強度も必要です。ここで使うミシンは、膝でスイッチを押すと針目が小さくなるよう改造されたもの。強度を出したい箇所になったらスイッチを押し、しっかり細かく縫う。確かな曲線と強度を実現する職人技が光ります。

側返し

親指側の生地と四ツ指側が縫い合わさったら、生地を表に返します。

吹き止

足袋を履いてコハゼを掛けたとき、ストレッチ素材だとコハゼ掛け糸側の生地が引っ張られて伸びてしまうため、コハゼ掛け糸の横を縫って生地の伸びを抑えます。

丸止

立甲で甲部分親指側と四ツ指側を一枚に縫い合わせたあと、底地をつける前に輪っか状にし、踵の重なった部分を丸く縫い合わせます。その際、生地につけられた「ギザ」という小さな切込みの目印をしっかり確認し、正しい位置で縫い付けます。ここがずれてしまうと、この後の底をつける工程で、生地が余ったり足りなくなったりする原因に。

先付

福助足袋の美しさ・履きやすさを実現させる重要な工程が、つま先の絶妙なふくらみを作る先付という工程。曲線に合わせて絶妙なギャザーを取りながら、生地を余さずぴったりになるよう調整して縫っていきます。特殊なミシンと熟練の技の両方が揃って、初めてふくらみのある美しい曲線が完成。手間もかかるので携わる人数が一番多く、伝統を受け継ぐという目的から若手に時間をかけて教えます。

廻り

先付まで終えたら、あとは底地を縫いつけてすべてのパーツを一体化します。生地が足りなくなっても、余ってしまってもダメ。生地をやや引っ張るか、押し込み気味に縫っていくか、足袋一つひとつの状態を見ながら瞬時に判断し、絶妙な調整を加えながら縫い合わせていきます。

絡い

底の周囲をぐるりとかがり、ほつれないよう補強します。

仕上げ

縫い上がった足袋は裏返し状態になっているので、木の棒を使って表に返します。首のスナップを効かせてつま先まで美しく返すのは、まさに職人技! その後、福助独自の木型に足袋をぐっと挟んで成形します。かつて仕上げは、木槌で叩いて行う力仕事。女性が仕上げ工程まで行う福助スタイルは、他社に驚かれます。

アイロン

仕上げ後、縫いやコハゼの並びを一旦チェックし、問題がないことを確認したら最後のアイロン工程へ。足袋の形に合わせた特殊なプレス機に挟み、16もの工程を渡り歩いてきた足袋のしわをしっかり伸ばします。ここまで終わったら、手作業で丁寧に袋入れをし、検針機を通して、出荷準備が完了! 日本トップの高品質足袋が、私たちの手元に届きます。

縫いつながれる

女性たちの成長ストーリー

四国フクスケで働く4人の女性。足袋づくりを通じた彼女たちの成長とは?

なんでも決めたら

早いんです!

梅本さん

挑戦する気持ちが

生まれました

三木さん

支えられながら

リーダーに

土井さん

誰よりも

負けず嫌いでした

白川さん

変わりゆく時代と

変わらない足袋づくり

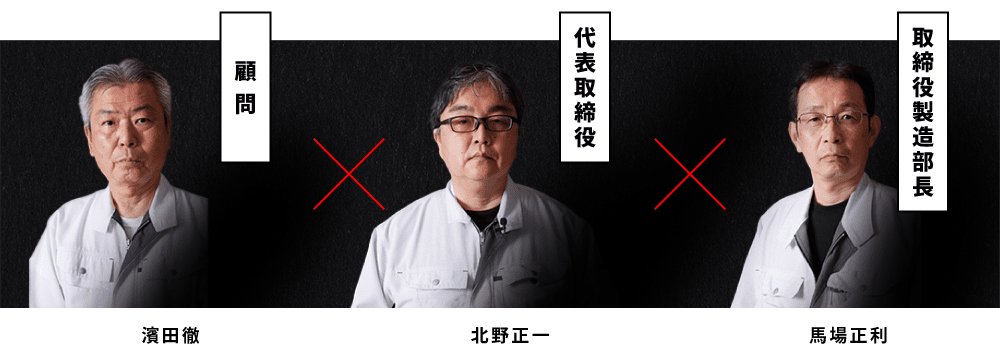

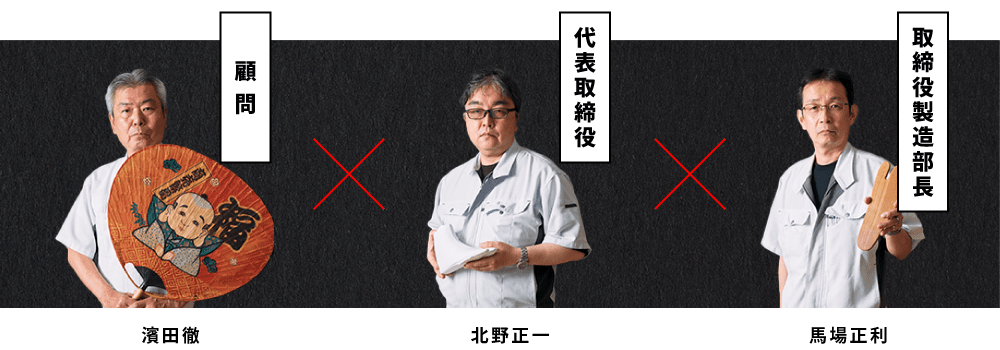

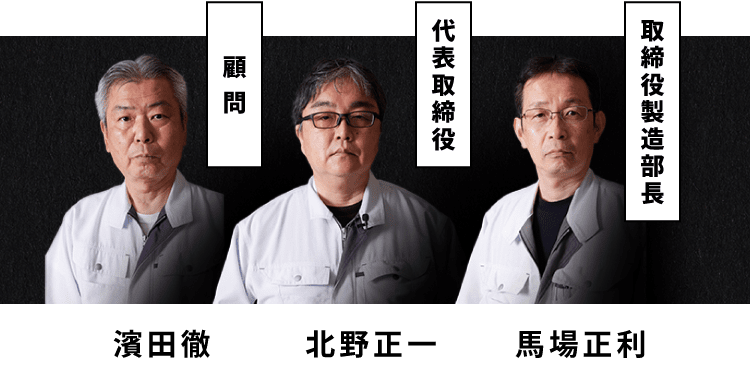

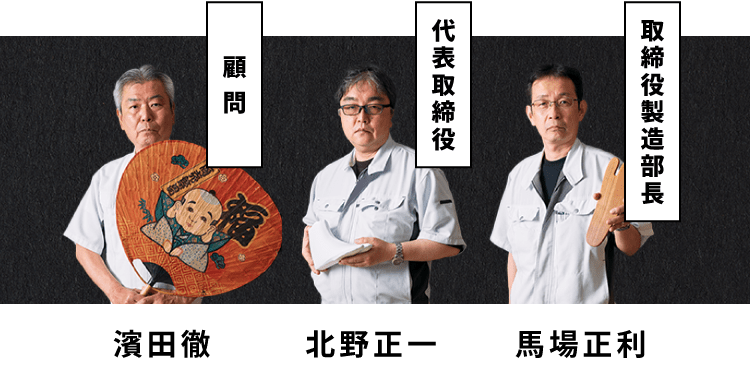

四国フクスケの工場をまとめる3人が、足袋づくりの伝統を引き継ぐことや若手の育成について語り合います。

変わらないことに意味がある

福助の足袋づくりは基本に忠実。生地のどこを持つか、どこに置くか、どう縫うか。良い足袋を作るためにそれらはすべて決まっていて、同じ教え方で何十年も受け継がれています。

品質にも非常に厳しいです。福助の品質基準に適う仕入れ先は限られていて、100年以上のお取引がある会社を含めて数社のみ。「福助に通用すれば他でも通用する」と言われているほどです。

工場内も人もとてもきちんとしていますね。観音寺に常駐になる前は東京勤務でしたが、こちらに来るたびに「きれいな工場だなあ」と思いました。繊維を扱うのに、ほこりっぽさも全くありません。基本と品質に忠実な社風が表れているのかもしれません。

四国工場に務めて30年以上になる私にはそれが当たり前でしたが、工場見学にいらっしゃる方はほぼ全員が我々の足袋づくりに感動してくれます。人から言われて、初めて変わらないものづくりのすごさに気付きましたね。

それでも時代は変わっていくから

福助は、2003年に民事再生を経験しています。本社が混乱する中、足袋製造に直接関わったのことない私が突然四国工場に行くよう言われました。こちらは製造現場なので比較的影響は少なかったのですが、それでもさらなる効率化を求められるなど、工場としても変化が必要でした。

とはいえ、既に無駄の一切ない洗練された製造工程が確立されていたので、作り方自体を変えたということはなかったです。変化したのはそれ以外の部分。でも従業員の精神的には、やはり不安を覚えましたね。観音寺においては古くからなじみのある大企業ですが、「続くことが当たり前ではないんだ」という意識をあの時みんなが持ったと思います。

誰にでもできる仕事ではない

福助の足袋づくりは基本に忠実だとお話しましたが、かといって誰にでもできるわけではありません。何より必要なのは集中力と相性。社会人として心配になるほど話すのが苦手な新人社員が、数か月でベテランを抜くほどにまで成長したケースもあります。

工程によっても向き不向きがあって、なかなか伸びない人を別の工程に変えたら急に上達することも多々あります。逆に、どの工程も器用にこなせるオールラウンダーもいる。一人ひとりの仕事ぶりをちゃんと見ながら、その人に合った工程を見つけてあげるのが我々の役目だと思っています。

数年前に団塊世代の方々が一気に退職し、年齢層がぐっと下がりました。若手の採用が年々難しくなっているのはどの会社も同じだと思いますが、福助には和装文化を支えているという自負があります。その誇りや我々の歴史を、もっと広い層にむけてアピールできる仕掛けを作っていけたらと思います。

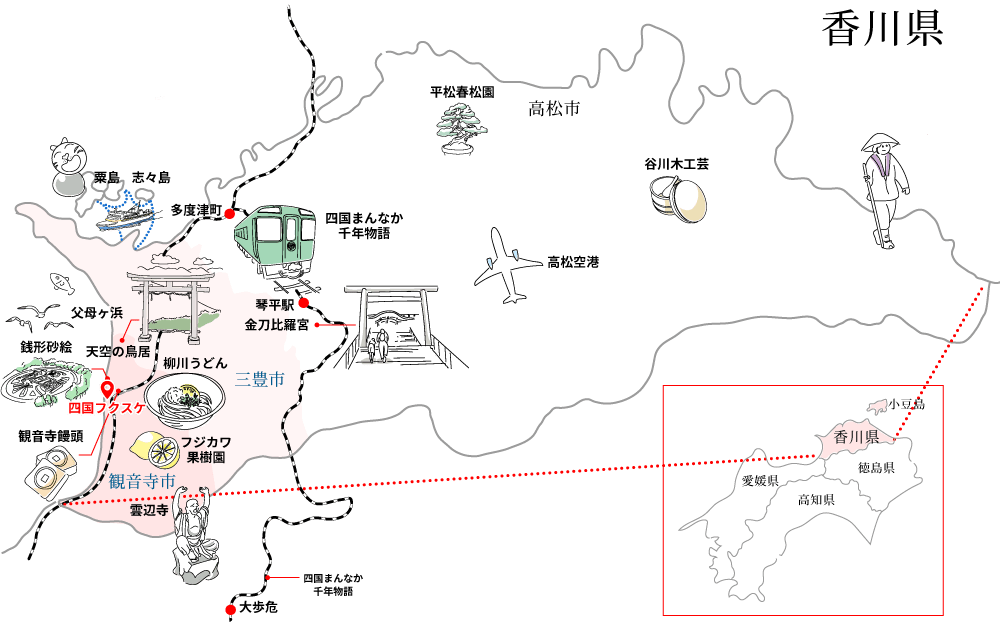

他にも魅力がいっぱい!

四国フクスケに行ったら

ぜひ訪れ、感じてほしい!

観音寺と周辺地域の魅力

観光

マップ

街角スナップ@香川県

民宿の方々

船上タクシーの運転士

うどん屋の方々

いりこラーメンの店主

桶職人の方々

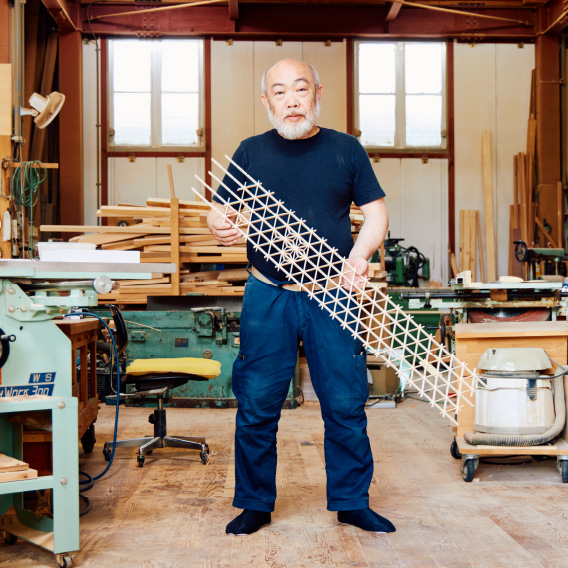

伝統工芸士

みかん・レモン農家の方々

盆栽の匠の方々

工場前の田んぼで声をかけてくれた男性

四国フクスケで足袋を作る女性たち

豊通グループが誇るべき

伝統技術と職人魂があります。

四国フクスケはこれまで数十年にわたり、福助の、そして日本の伝統を支えてきました。

新型コロナウイルスの影響で時短稼働を余儀なくされた際にも、一日数時間は必ず工場を動かし、決して職人たちの手を止めることはありませんでした。受け継いできた伝統の技を、一時たりとも鈍らせないためです。

ここで守り続けてきたものが人と人、企業と企業の縁となり、想いとなって、新しい何かを生み出すきっかけになることを願っています。